從材料到製程—揭開MRAM的核心運作

![]() 2025.9.3

2025.9.3

新聞公告

新聞公告

近年來,人工智慧(AI)的迅猛發展令人矚目,經過訓練的機器學習模型能夠進行精準的推論,其應用已經滲透到我們日常生活的各個角落,涵蓋自動駕駛、科學研究以及金融等多個領域。儘管各種AI模型的演算法和推論技術在細節上各有千秋,但它們的共同點在於對資料的高度依賴。針對特定任務,透過海量資料的學習,使得這些模型不斷優化,從而提高推論的準確性。

現行的運算架構需先將資料讀入運算處理器(如GPU)進行運算,再將更新的資料結果寫回記憶體。然而,受限於容量、頻寬和IO瓶頸,傳統的記憶體架構已經成為AI發展的障礙,因此高頻寬記憶體(High bandwidth memory,HBM)應運而生,利用3D堆疊技術實現超寬匯流排和低功耗,進而提升AI效能。

新興記憶體崛起:MRAM的優勢

除了現有記憶體,低延遲、低耗能與高頻寬的新興記憶體(Emerging memory)架構研發腳步也不曾停歇。在眾多新興記憶體中,磁阻式隨機存取記憶體(Magnetoresistive RAM;MRAM)憑藉非揮發性、高寫入速度、高耐久性、低功耗以及與現有製造製程的相容性等特點,逐步嶄露頭角。

不同於傳統以電荷累積為基礎的技術,MRAM透過一個由薄絕緣層及被其隔開的兩個鐵磁層組成之磁性穿隧結構(Magnetic tunnel junction,MTJ)所產生的磁阻效應來儲存「0」與「1」資料,因此具備更高的穩定性與抗輻射能力,特別適用於工業控制、車用電子、嵌入式系統等嚴苛環境。

MRAM在記憶體階層架構中展現出極大的靈活性,具備多重切入點。例如,在嵌入式記憶體市場,嵌入式MRAM (eMRAM)已成功切入MCU/SoC製程,尤其是在28nm以下製程,由於原有eFlash不易整合且功耗較高,MRAM提供了更好的製程整合性、資料保存能力,以及高可靠性和溫度耐受能力。此外,MRAM具有高寫入速度與低待機功耗的優勢,在低功耗邊緣裝置中,如物聯網(IoT)與穿戴式裝置,也逐漸取代原有的SRAM。甚至在需要高速存取與高可靠度的場合,MRAM也可部份取代DRAM/NAND等記憶體。隨著製程平台與IP解決方案的逐漸成熟,MRAM的應用場合也越來越廣泛,成為新興記憶體架構中不可忽視的關鍵角色。

MRAM架構與運作機制解析

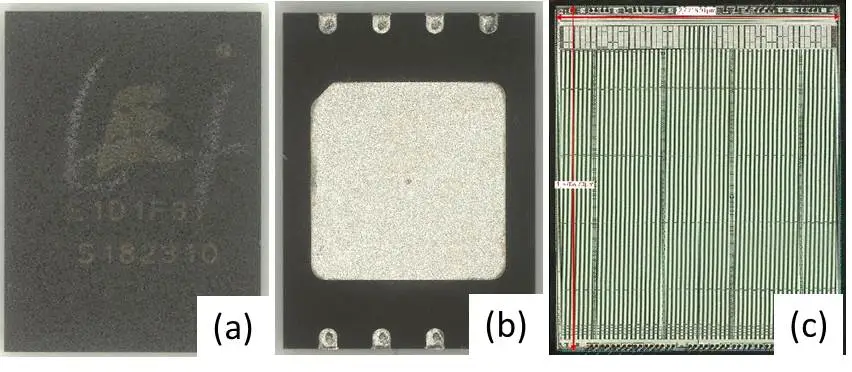

MRAM在架構與運作機制上究竟與其它記憶體有何不同?汎銓科技(MSSCorps)憑藉其在材料與故障分析領域的專長,深入解析MRAM的內部結構與運作方式。此次分析的對象為市售EVERSPIN的64MB獨立式STT-MRAM,圖1展示了該產品的外觀以及開蓋後的照片。獨立式MRAM主要提供單純的儲存功能,具備高可靠性、高耐久性及非揮發性等優勢,應用範圍涵蓋資料儲存、高速運算,以及特殊工業與航空/航太領域。

圖1:EVERSPIN 64MB MRAM正面(a)、背面(b)與開蓋後(c)的外觀照片。晶片大小為4716.91X5708.70mm2。

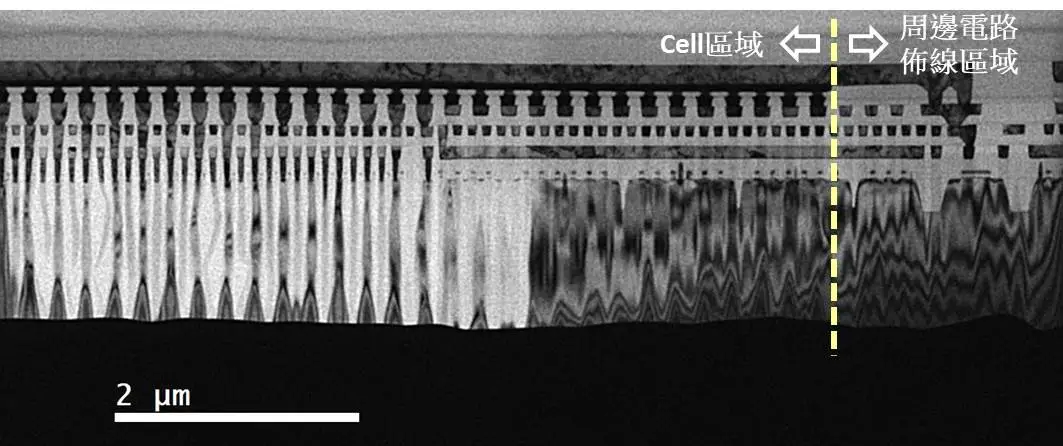

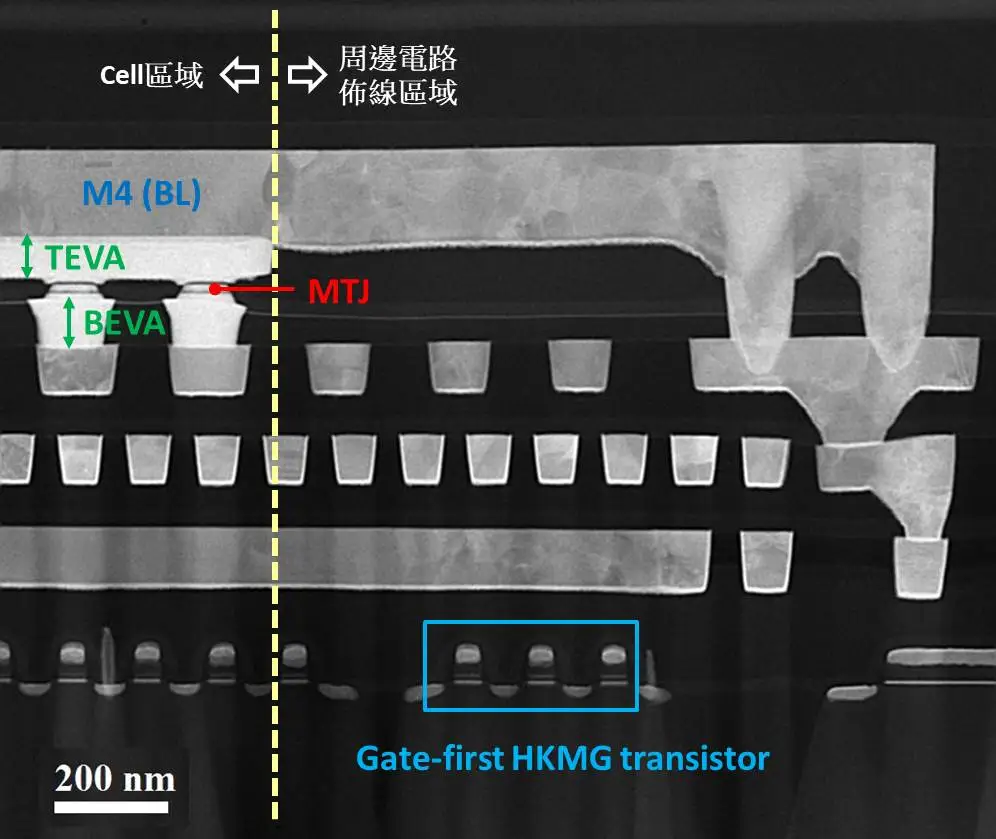

透過高空間解析度的穿透式電子顯微鏡(TEM),我們可以詳盡地解析MRAM的內部結構。圖2展示MRAM某一區域的截面影像,此MRAM採用1P6M+RDL的製程技術。從圖2中可以清晰地看到兩個區域:一個是儲存單元(Cell)區域,另一個是周邊電路佈線區域。在儲存單元區域,頂部金屬層是Metal-4 (M4)。

圖2:小倍率XTEM影像。此區域包含Cell區域與周邊電路佈線區域。

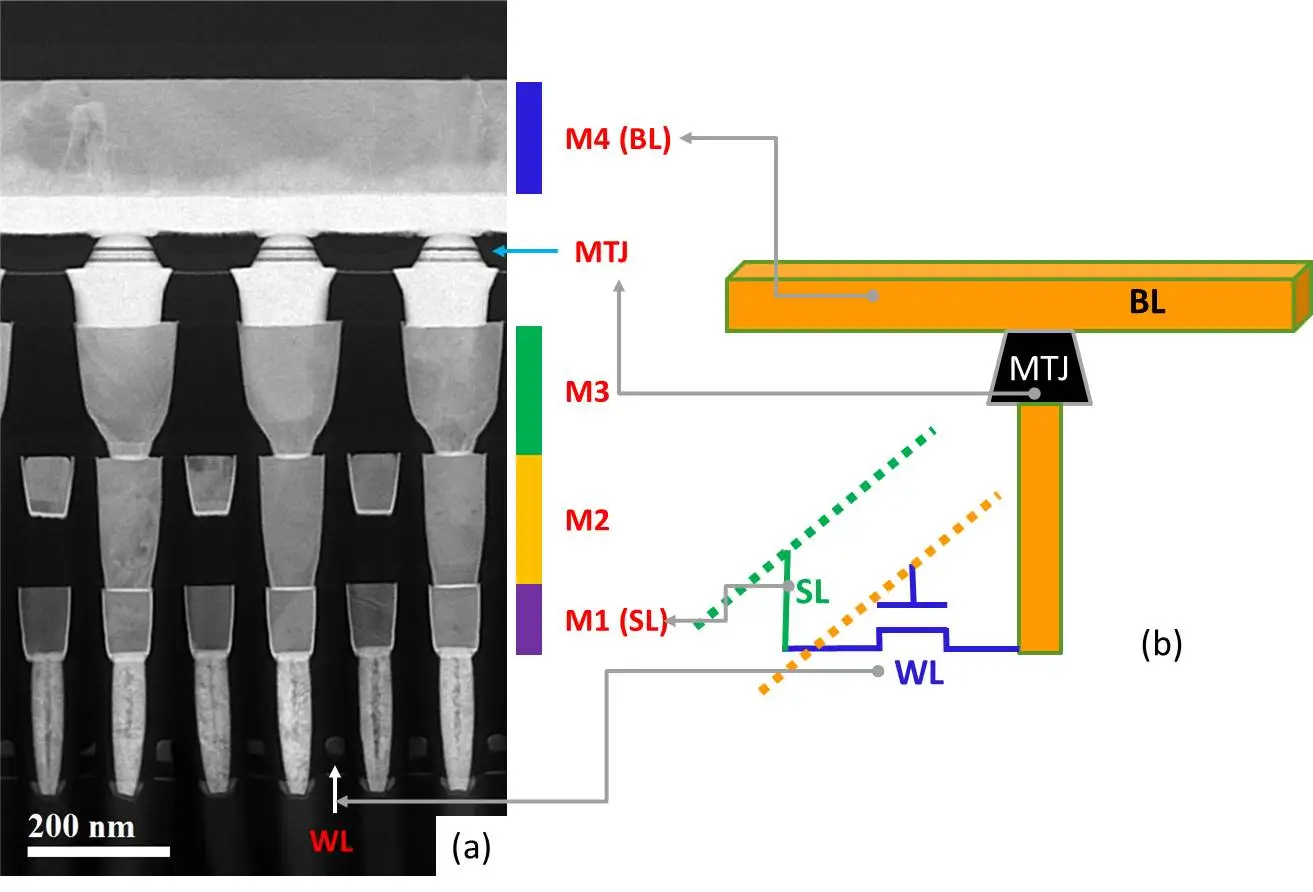

圖3(a)呈現儲存單元區域更高倍率的TEM影像,其中M4為位元線(BL),MTJ位於M3與M4之間,源線(SL)則位於M1,加上字線(WL)電晶體,形成了一個典型的1T+1R STT-MRAM單元。其中,1T和1R分別代表WL和MTJ,圖3(b)為這個1T+1R STT-MRAM單元的示意圖。

圖3:(a) Cell區域的XTEM影像。(b) 1T+1R STT-MRAM示意圖。

Cell區域與周圍電路區域最顯著的差異在於M3與M4層之間引入了MTJ結構。如何確保M4在兩區交界處維持足夠平坦度,以避免良率問題,是對製程工程師面對的重大考驗。圖4展示交界處的TEM影像,可見該製程透過位於MTJ之間的上電極通孔(TEVA)與下電極通孔(BEVA)進行調整,以維持交界處出色的平整度。另外,進一步透過電晶體結構分析與經驗對比,我們推測此MRAM係以28/22nm Gate-first HKMG邏輯製程為基礎進行製造的。

圖4:圖2在Cell區域與周邊電路佈線區域附近的XTEM放大影像。

STT-MRAM的運作機制

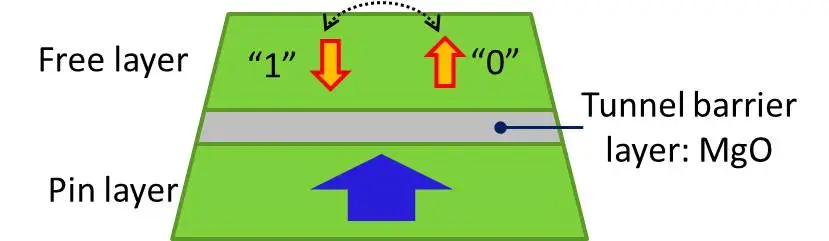

STT-MRAM如何利用磁化方向(磁阻)來儲存「0」與「1」邏輯位元呢?這需要從其核心MTJ結構說起。MTJ由三層結構組成,包括固定層(Pin layer)、自由層(Free layer)以及穿隧阻障層(Tunnel barrier layer)。顧名思義,固定層的磁化方向固定不變,作為參考方向;自由層則用於儲存資料,其磁化方向可切換;穿隧阻障層位於固定層與自由層之間,其主要成份為MgO。當自由層與固定層的磁化方向平行時,MTJ形成低阻態,代表「0」;而當兩者磁化方向反平行時,則呈現高阻態,代表「1」。資料即透過這一機制進行儲存。圖5展示了MTJ的儲存示意圖。

圖5:MTJ基本架構示意圖。Free layer與Pin layer的磁化方向平行與反平行分別定義為「0」與「1」。

寫入(Write)機制是透過電子注入固定層或自由層,藉由自旋轉移力矩(Spin transfer torque;STT)改變磁化方向,完成「0」與「1」的寫入;讀取(Read)機制則透過偵測MTJ的電阻值判定,低電阻對應「0」、高電阻對應「1」。在讀取過程中,所施加的電流小於寫入電流,不足以產生足夠大的自旋轉移力矩來改變磁化方向,因此具備高耐久性。

電性測量方法與奈米探針設計

為了準確解析1T+1R STT-MRAM的真實電特性,業界普遍採用的方法是背面(Backside) MTJ電性分析,透過背面研磨移除WL以便直接測量MTJ。然而,此方法會破壞樣本,無法模擬MRAM在實際操作下的讀寫行為。此外,從故障分析的角度而言,保全試片結構的完整性是釐清故障真因、提升分析準確性的關鍵。因此,本研究採用正面(Frontside)分析方式,保留完整的1T+1R架構進行測量。

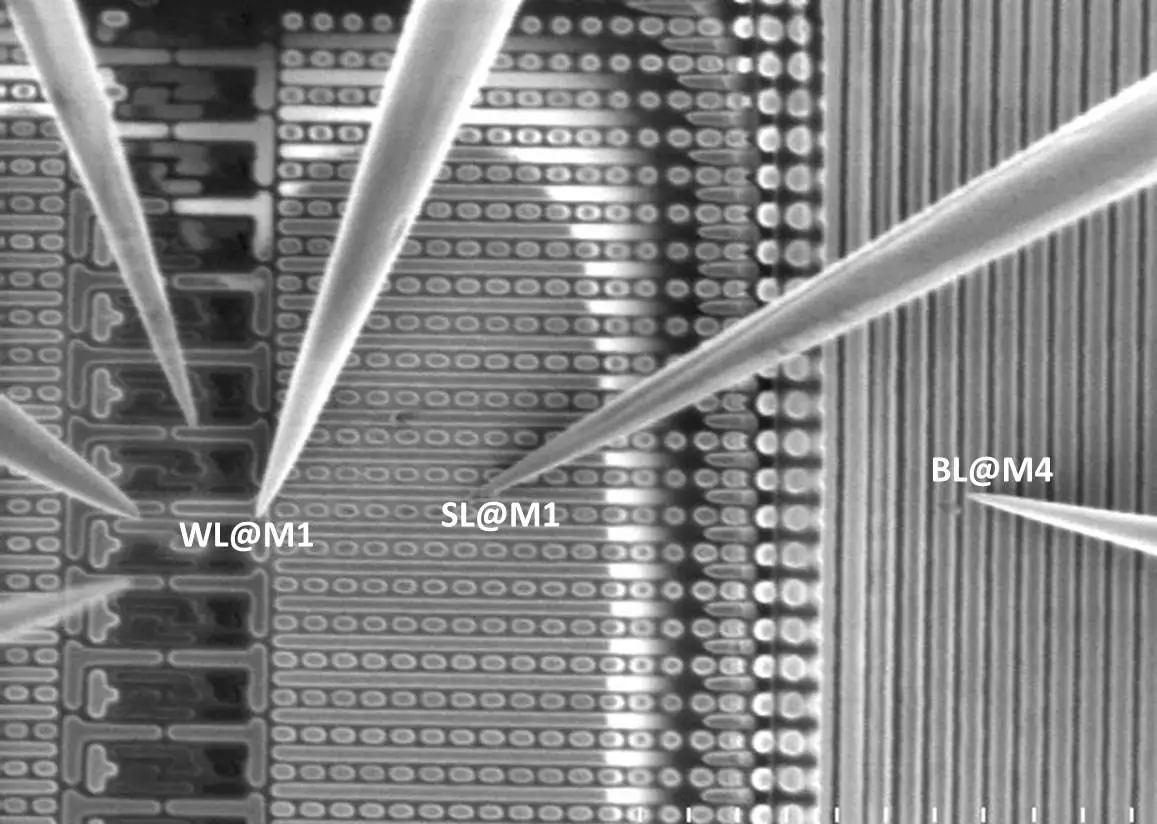

圖6展示了奈米探針(Nano-probing)實際測量影像。為了讓探針能同時接觸到位於M1的WL與SL,我們利用電漿聚焦離子束(Plasma focus ion beam;PFIB)對部份區域進行局部去層(delayer)至M1,而大部份Cell區域則保留在M4。此種佈局設計使Nano-probing能同時針對WL、SL及BL測試點進行1T+1R結構測量,達成研究目標。

圖6:Nano-probing在量測1T+1R STT-MRAM的影像。

House curve測量結果與TMR分析

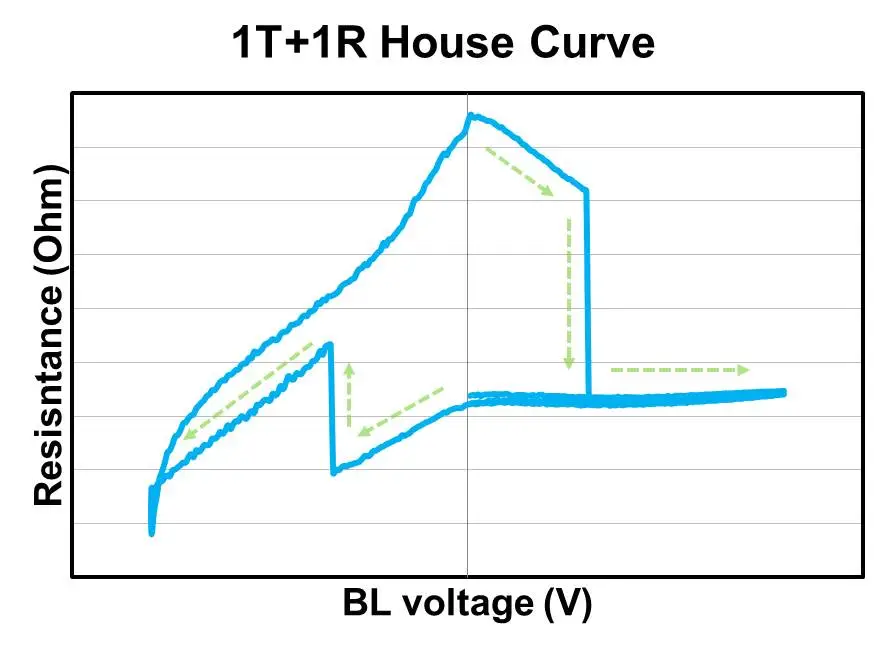

圖7展示切換界限曲線(House curve)的測量結果。在進行測量時,我們將WL電壓固定在VDD++,以確保在轉態/讀取操作電壓條件下,WL處於電阻值穩定的線性模式,SL設置為0V,而BL則進行掃描電壓,順序為0V → +VDD → 0V → -VDD → 0V → +VDD → 0V。從圖中可以清晰地觀察到,當電壓從0V掃描到+VDD時,MTJ由高阻態轉變為低阻態;而當電壓從0V掃描到-VDD時,低阻態則切換回高阻態。

圖7:1T+1R STT-MRAM的House Curve量測結果。

MTJ的重要參數之一是穿隧磁阻比(TMR),其定義為:(R高阻態—R低阻態)/R低阻態。TMR反映平行與反平行磁化狀態下電阻值的差異,數值越高,代表MTJ對「0」與「1」的判別越清晰。為了獲得準確的TMR數值,必須扣除WL的電阻貢獻。因此,在實際測量中,BL電壓需控制在小於+300mV,以確保WL維持於定電阻狀態的線性模式。WL電阻則透過Nano-probing在M1量測平均值得出。

我們由20組House curve結果計算得TMR平均值為108%,數值分佈範圍介於100%-120%。儘管個別MTJ的TMR數值存在差異,但從量產與應用角度來看,此範圍仍屬合理,具備工程可行性。

TMR差異成因與MgO層品質

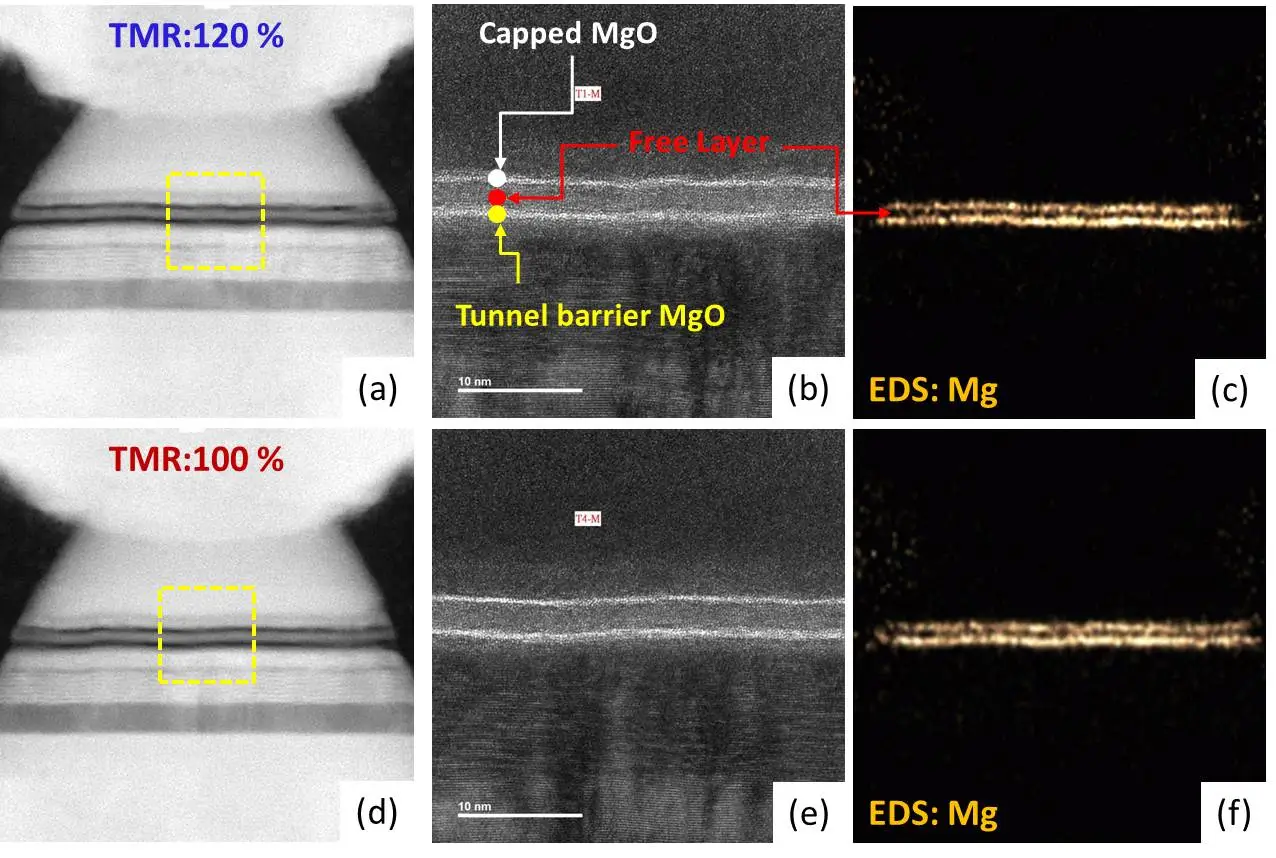

造成TMR差異的原因是否與MTJ結構密切相關?這是一個值得深入探討的問題。我們採用TEM搭配能量色散X射線光譜儀(EDS)對MTJ進行更細緻的分析與觀察。圖8展示了兩組MTJ樣本,分別對應TMR為120%與100%的微結構及Mg元素EDS mapping的結果。結果顯示,MgO層的平整度(Planarization)與完整度(Integrity)與TMR數值呈現正相關。換言之,MgO層越平坦、結構越完整,其對應的TMR表現越佳。此一發現證實了MgO層品質對MTJ性能的關鍵影響,也成為製程工程師的重要優化指標。

圖8:MTJ在TMR 120 %(a)與100 %(d)的XTEM影像。(b)與(e)為(a)與(d)在黃色虛線方框的高解析TEM影像。(c)與(f)為(a)與(d)的元素Mg EDS mapping。

結語

任何量測的最終目的,都是希望獲得接近實際操作條件下的真實結果。基於此出發點,我們採用不同於業界慣用背面分析的方法,創新性地從正面進行測試。此方法完整保留了1T+1R結構,透過精巧設計排除了其它結構的干擾,使分析結果能夠清晰呈現MTJ的本徵特性,例如TMR。

本文在MTJ結構分析方面著墨有限,主要聚焦於MgO層的平整度與完整度與TMR之間的關聯性。至於MTJ中多層超薄薄膜的堆疊結構,則需仰賴超高解析度TEM進一步解析。汎銓科技已規劃於2025年第四季啟用新建的球面像差校正透射電子顯微鏡(Spherical aberration corrected TEM;SAC-TEM)中心,屆時將能精準解析MTJ中高達20層以上、單層厚度小於1nm的超薄薄膜堆疊結構,勢必帶來更深刻的洞見與突破。

汎銓科技

汎銓科技